DIPINGO QUEL CHE CONOSCO DIPINGO PER CONOSCERE 1977 – 2004

Castello della Contessa Adelaide – Susa

Testo di Pino Mantovani

A un certo punto – nel 1981 – Elisabetta Viarengo Miniotti ha incontrato Giacomo Soffiantino che insegnava nella Scuola di nudo dell’Accademia Albertina, e lo ha eletto maestro. Affermare che sia stata una svolta nella sua vicenda di artista, è vero e non vero. Per capire quanto sia vero, conviene partire dalla affermazione opposta: i lavori di Elisabetta anteriori all’incontro (in mostra è presente qualche esempio: interni, nature morte ambientate) non sono degli ingenui approcci alla pittura (del resto praticata da anni);

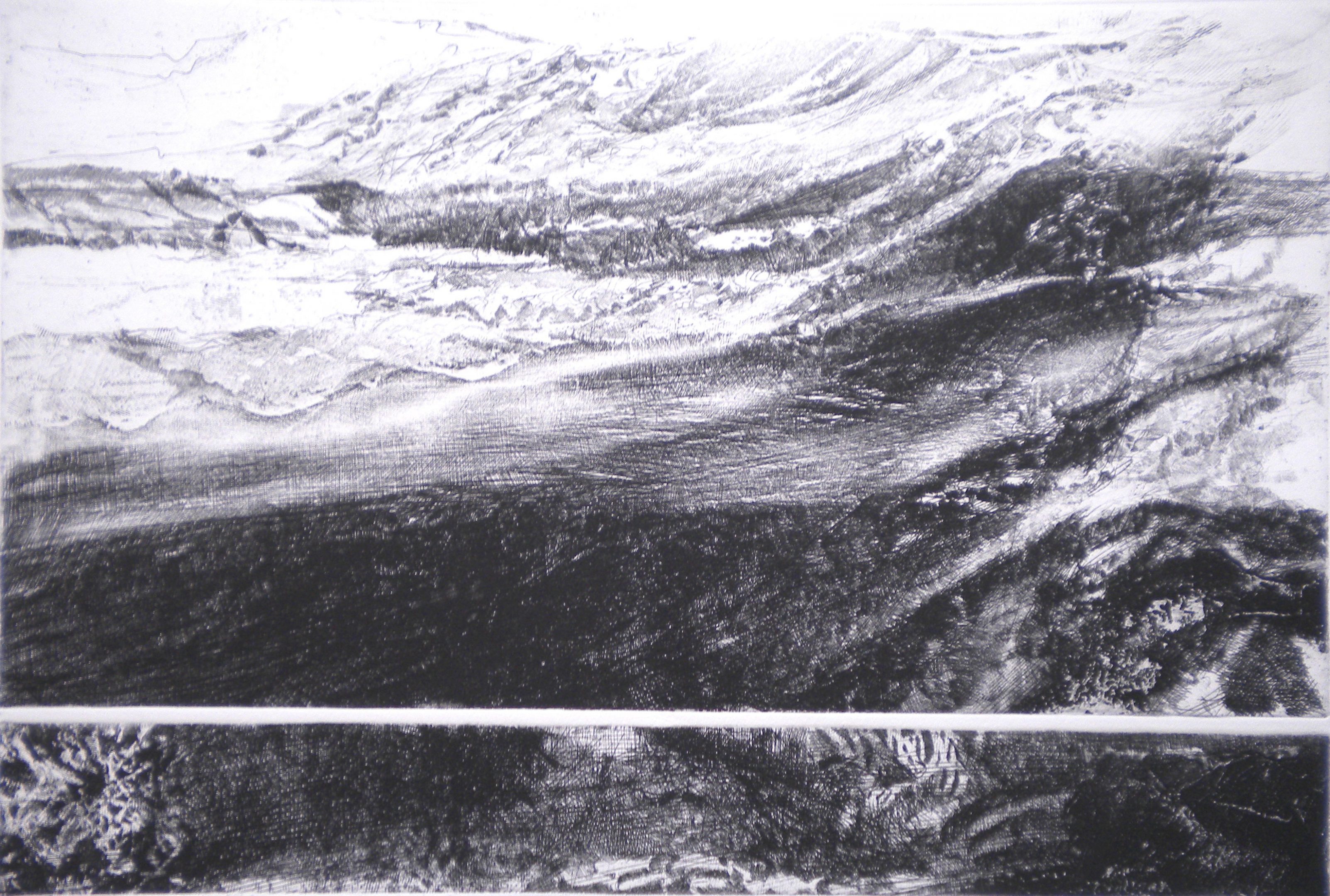

non lo sono perché dimostrano una precisa idea di pittura e documentano un gusto già formato, che stagioni più mature non smentiranno, mettendo in campo, semmai, ulteriori conoscenze e strumenti: sottolineo le cromie smorzate e prevalentemente fredde, le stesure sintetiche, gli accordi meditati, l’attenta partizione compositiva, certi tagli d’inquadratura che suppongono un “immergersi” nella situazione invece che una prospettiva puramente ottica, le atmosfere ricche di valenze simboliche, e insieme un costante attaccamento al “vivo”, dico alla fragranza del vero materiale e delle emozioni. (un discorso a parte meriterebbe l’incisione affrontata verso la fine degli anni settanta e subito esposta a tentazioni sperimentali, nel Corso di tecniche tenuto da Riccardo Licata a Venezia).

Soffiantino, fra i docenti di disegno e pittura che ho conosciuto il più rispettoso della individualità degli allievi, piuttosto intento a capire le loro ragioni e scoprire le intenzioni che ad imporre un modello, ha insegnato un metodo a Elisabetta. Che ne avvertiva improrogabile necessità: ben consapevole di quanto periglioso fosse il “viaggio” nonostante la diligenza dei preparativi e la prudenza nell’avanzamento, era infatti alla ricerca di un modo sistematico di impostare e condurre il lavoro, così che l’intuizione figurativa si chiarisse poco alla volta in una sequenza di tappe ragionevoli e prendesse una forma chiara e almeno relativamente motivata. La Viarengo Miniotti, che continua tuttora a dialogare con il suo maestro pur avendo largamente consumato il debito di dipendenza, mi riferisce della perplessità espressa da Giacomo riguardo ad una recente incisione ottenuta sovrapponendo le stampe di due matrici; suppongo che il maestro abbia visto in quell’ intreccio una specie di trucco, essendo totalmente alieno non certo da procedimenti complessi, ma da procedimenti mascherati, e che abbia inteso mettere in guardia la stimata collega da abbreviazioni che stuzzichino il caso oltre misura.

Ma non è da sottovalutare il fatto che Elisabetta abbia difeso le proprie scelte, assumendosi nella fattispecie la responsabilità di un’avventura in solitudine, giustificata dall’esito per così dire fantomatico, apprezzabile dalla distanza sintetizzante che è più ovvio riconoscere alla pittura che all’ incisione. Mi sono permesso di considerare il recente episodio a prova del tipo di dialogo iniziato parecchi anni fa e tuttora attivo tra Giacomo ed Elisabetta, e per marcarne il carattere di stimolo alla scelta responsabile attraverso un libero confronto di opinioni. In sintesi, direi che i suggerimenti di Soffiantino sono stati subito avvertiti dalla natura meditativa e dallo spirito razionale della Viarengo Miniotti sul vettore della responsabilità, strettamente mirata al rivelarsi progressivo dell’immagine, restando, però il trauma finale, la sorprendente conclusione di un procedimento che giustifica se non assicura la riuscita. Ecco, torna l’idea del viaggio, del viaggio di avvicinamento, condotto non senza fatica e attraverso una serie di scelte impegnative fino meritare non dico la meta, ma almeno il diritto di perseguirla, anche a costo di azzardi e rinunce. Ma l’intuizione resta fondamentale, e l’intuizione è, per così dire, istantanea, in quanto affioramento di una “verità”, quando c’è, profondamente radicata. Un’ esercizio che le propose Soffiantino alla Scuola del nudo fu di ridurre al massimo il tempo di realizzazione degli studi condotti sul vero, non per suggerire scorciatoie e giustificare approssimazioni, ma perchè subito affrontasse, senza alibi distrazioni timidezze, la sintesi plastica dell’immagine, l’immagine come sintesi plastica, assegnando ai piani cromatici, timbrici o tonali, la responsabilità della costruzione figurativa (l’operazione, però, doveva essere condotta sul modello, e quindi accettare il confronto con una struttura tra le più complesse e vincolanti, il corpo umano ambientato).

Elisabetta ha conservato numerose tavolette di quel momento di studio,e ancora in esse riconosce una prova discriminante nella propria vicendadi pittrice. La segnalazione di De Staël non lascia interdetta l’artista, che il riferimento ha ben inteso e discusso a tempo debito, ma che sa quantaparte continui ad avere quell’impostazione nella giusta costruzione dell’immagine: essenziale per definire le articolazioni del campo e per mettere

a punto la struttura cromatica, fondamentale nell’individuare la figura,sia quando prevalga una descrizione analitica, sia quando una marcata stilizzazione. Franco Fanelli, commentando nel 1998 una mostra antologica dedicata all’incisione, sottolineava la pazienza aguzza con la quale Elisabetta è solita sperimentare “le infinite combinazioni ed equazioni intagliabili su quel millimetro di spessore offerto dalla lastra” e, ad un tempo,

“studiare composizione” e “snodare il polso”, per poter affrontare con un ricco bagaglio tecnico ed una adeguata preparazione ginnica mentale prove disparate di scrittura e impaginazione. (strategia e poesia, avverte il titolo). Come l’incisore, anche il pittore (evito apposta la declinazione femminile) procede intrecciando esperienze materiali tecniche espressive, così da non dover rinunciare per deficienza di mezzi al confronto con temi difficili che mano a mano si prospettino. Questo atteggiamento rivela una concezione dell’arte che non è facile difendere in tempi che privilegiano l’ immediatezza testimoniale e ‘improvvisazione aggressiva, in uno stadio per così dire prelinguistico; mi pare evidente che

la “istantaneità” dell’intuizione, eventualmente della realizzazione, nella Viarengo sempre supponga un sistematico esercizio grammaticale e sintattico. Che però l’artista mette a punto nel fare espressivamente motivato, non operando sul linguaggio in sé come ci hanno abituato cosiddetti “analitici”; vale a dire: tanto il linguaggio abbisogna di regolata articolazione, quanto non esiste per se stesso, come pura articolazione.

Ogni tentativo di acquisizione e arricchimento dei mezzi nasce da una esigenza espressiva, e ogni esigenza espressiva da una concreta specifica intenzione comunicativa descrittiva narrativa. Ogni esperienza esistenziale viene vissuta e per così dire esaurita in una serie di prove o varianti di linguaggio. Ho detto “esaurita” impropriamente, infatti c’è una specie di circolarità nei temi – e anche nelle problematiche formali – di Elisabetta: quasi sempre, l’artista ritorna sulle esperienze che ha attraversato, riproponendole ciclicamente. Come se si trattasse di stagioni, sempre identiche e sempre diverse. Le stagioni di Elisabetta si possono ricondurre a stati della materia: la terra (il prato, il bosco, il sottobosco); l’acqua (il

ruscello, il lago, lo stagno, la pozza); ancora l’acqua, ma l’acqua raccolta in una conca artificiale abitata dall’uomo-pesce; l’aria come luce che tutto penetra (la luce che anima la terra, per esempio identificandosi con il manto di neve o con il tessuto fitto di erbe e muschi licheni, che filtra nell’intreccio più o meno fitto del bosco, che eccita l’oscurità di uno stagno e fa ribollire la trasparenza di una piscina…, che vivifica dall’interno le cose, siano particolari di natura vegetale come tronchi foglie fiori, o animale come farfalle e insetti, o corpi umani).

De Staël -nominato in avvio- e Bonnard, due riferimenti fondamentali per la Viarengo Miniotti, in apparenza irriducibili; mi sovviene che

Soffiantino, provocato in una recente conversazione da Francesco De Bartolomeis a indicare due termini di riferimento, sceglie Monet e Rothko, e

per giunta Rembrandt, artisti inconciliabili. Ma non inconciliabili per l’artista, che chiarisce – vale anche per Elisabetta: “La loro diversità prova che io cercavo non un modello ma di entrarenel mistero della pittura. Mi affascinavano le atmosferiche, ampie stesure di colore di Rothko, ma avevo bisogno di mettere delle cose in quegli spazi…”. Con tutte le differenze del caso, anche per la Viarengo Miniotti che guarda a De Staël e Bonnard vale la dialettica fra “partitura” e “‘articolazione”, sintesi e analisi descrittivo-narrativa, il tutto da ricondurre ad un “insieme di sensazioni” (che De Bartolomeis definisce “forti sentimenti che… possiedono l’artista meditativo, diventano ossessioni, (lo) spingono ad esprimersi…”). Aggiungerei che è tipico degli artisti attivare corti circuiti, bruciare distanze incolmabili, trovare relazioni dove l’occhio comune coglie solo differenze. Così, per la Viarengo Miniotti,

Bonnard è il pittore che ha provato la persistenza del fantasma, De Staël il pittore che ha intuito la labilità delle strutture: protagonista e rivelatrice per entrambi, la luce. La luce che vanifica pesi e spessori, e sorprende le cangianze.

Del resto, Elisabetta non è nuova alle contraddizioni, se lo sono. Nel lontano 1995, per una mostra dove esponeva credo per la prima volta i “Nuotatori”, mi sorprese evocando la sua passione per Mantegna, scoperto quando volle affrontare con il solito diligente entusiasmo la Maturità artistica (in età non proprio adolescenziale, per una necessità fortemente sentita di preparazione “da professionista”). Mi mostrò allora dei quaderni di appunti scritti e disegnati per studiare con metodo i caratteri della pittura e della scultura antica; alle pareti del suo studio sono ancora oggi esposti alcuni disegni da Mantegna (e Giambellino) e anche riproduzioni da Moore che sugli stessi remoti maestri elabora modernissime soluzioni. “Mantegna l’ ho capito così -mi diceva- ed è un artista che mi insegna ancora molto, per l’esattezza sottile e senza trucco”. Commentavo allora e sottoscrivo adesso, che “se non si dimentica Mantegna, si può tentare di dipingere un corpo che si stempera nell’acqua, e perfino una pozza d’acqua azzurrata che deborda dal foglio/piscina, con pulizia e perizia”

Mantegna è esempio di segno tagliente, ma è anche un artista lui come il cognato Bellini- che sa far circolare l’aria e la luce nei suoi paesi, che non isola i personaggi, anche quando di profilo tagliente, su fondali di natura. Ovvio che non spinga più di tanto il confronto con il pittore padovano, ma non è senza significato il fatto che efficaci strumenti di lavoro siano per Elisabetta il pastello, che le consente di colorare disegnando ovvero di disegnare il colore, e l’ acquerello che permette di “radiografare” la forma coglindo lo scheletro strutturale attraverso la trasparenza del velo cromatico. E per finire, il fatto che uno dei luoghi dove più intensamente si avverte il cromatismo della traccia sia, per l’artista, il segno inciso stampato. E allora il gioco dei rimandi si complica: per esempio, sovviene l’uso non traumatico che fa Rembrand di un’incisione di Mantegna (in una stessa cornice, nello studio di Elisabetta, coesiscono due disegni, da Rembrandt e da Bellini). E, assai più vicino,

il pittoricismo della grafica di Mario Calandri. Elisabetta Viarengo Miniotti è così ragionevole da non azzardare paragoni assurdi: quello che le importa è sapere che quei miti sovrintendano il suo impegno, consumato qui onestamente dentro gli argini della sua esperienza visiva ed emotiva, con gli strumenti che riesce meglio a controllare. “Dipingo quello che conosco”dice in apparenza modesta,e anche “Dipingo per

conoscere” Convinta che così “le sue opere… . (possono emanare) quel mistero che le fa durare e che va oltre a ciò che si vede”, come ha scritto per lei ancora di recente l’amico Giacomo Soffiantino.